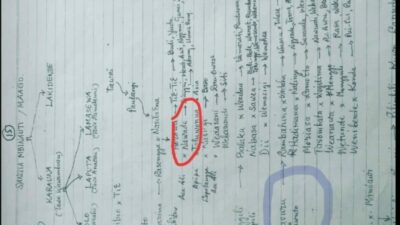

Permukiman pertama di wilayah Kecamatan Wawotobi berawal dari perkampungan tua (kambomotuo) yang disebut Tonganggura (daerah Palarahi sekarang). Suatu wilayah pedalaman yang letaknya tidak jauh dari pesisir Sungai Lahambuti. Sistem perkampungan di wilayah tersebut mulai nampak sejak terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat (Orang Tolaki). Setiap rumpun keluarga berusaha mencari tempat-tempat yang dipandang baik untuk tinggal menetap. Para kelompok pemukim makin lama makin meluas, sehingga menjadi suatu persekutuan hidup yang kelak dianggap masyarakat pertama (pue atau m’bue) yang menghuni seluruh wilayah Kecamatan Wawotobi sekarang. Para kelompok tersebut dipimpin oleh seorang sesepu yang dilandasi dengan faktor usia dan berwibawa yang disebut to’nomotuo bernama Dinggolo.

Di Wawonggura ini meski telah menunujukkan tanda-tanda dimulainya usaha untuk bertempat tinggal, namun pada kenyataanya masih berpindah-pindah. Hal ini karena kehidupan masyarakat sepenuhnya masih bergantung pada hasil-hasil berburu. Mungkin kehidupan bercocok tanam (bertani) sesekali telah dilakukan dengan cara sederhana tergantung pada kesuburan tanah. Daerah-daerah hutan dijadikan tanah pertanian dengan sistem tebang bakar (mondau). Mereka akan meninggalkan daerah-daerah pertanian bila telah menemukan tempat-tempat yang dipandang baik untuk melangsungkan hidup. Sehingga hal inilah yang kemudian memicu tumbuhnya sejumlah pemukiman-pemukiman baru di sekitarnya.

Munculnya produksi pangan memungkinkan terjadinya pola permukiman yang mentap dan mendorong pesatnya pertumbuhan penduduk. Mereka mulai bercocok tanam secara sederhana dan beternak. Mereka juga mulai mendirikan rumah-rumah panggung (laika niwuatako) yang dikerjakan secarah gotong royong. Kemudian masyarakat berkembang dalam ikatan-ikatan kekeluargaan tumbuh subur dan hidup gotong royong dianggap sebagai kewajiban bersama yang mengikat.

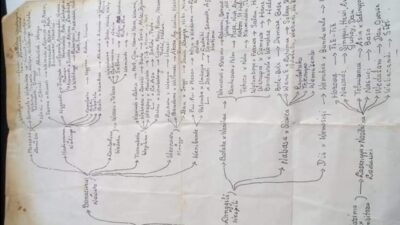

Perkampungan masyarakat semakin meluas setelah Banasuru (putra Dinggolo) dan istrinya Nawuto membawa sekelompok orang atau pinetoonoakono sekitar 30 (tiga puluh) keluarga untuk keluar dari Tonganggura mencari lokasi-lokasi perkampungan baru yang dipandang baik dan subur untuk bercocok tanam. Hampir tiga bulan Banasuru bersama para kelompoknya menyusuri daerah-daerah pedalaman, dan dalam perjalanannya itu didapati sejumlah daerah yang belum sama sekali dijamah oleh sekelompok manusia. Daerah tersebut diklaim sebagai kambonisua (daerah yang ditemukan) serta diberi nama sesuai dengan kondisi geografis daerah yang disinggahi (wawancara Djamaluddin Bioni, tanggal 5 Oktober 2012).Dalam perjalanannya menyusuri wilayah pedalaman, Banasuru dan pengikutnya singgah di suatu daerah. Para pengikutnya tinggal sejenak untuk mengumpulkan bahan makanan sebagai bekal dalam perjalanan. Di tempat inilah mereka berburu hewan serta mencari jenis tumbuhan-tumbuhan liar yang dapat dijadikan sebagai tambahan makanan, misalnya uwikoro (gadung). Karena tempat ini sebagai tempat menjemur dan mengasapi hasil buruan, seperti ikan dan potongan daging buruan sehingga disebutlah daerah tersebut a’ndapo (Wawotobi sekarang). Sementara Banasuru bersama pendapingya (tamalaki) meneruskan perjalananan, hingga kemudian menemukan suatu daerah yang dianggapnya pantas untuk mereka tempati. Daerah tersebut merupakan hutan belantara tepatnya di sekitar lereng gunung yang kemudian disebutnya osusi (gunung tunggal) yang kerap juga dikatakan Osu-osu (Buguosu sekarang).

Menurut keterangan dari beberapa informan bahwa Banasuru memutuskan untuk tinggal menetap di kampung baru yang ditemukannya, karena mendengar bunyi suara burung (pesuri) yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Sehingga Banasuru menganggaap itu adalah sebuah isyarat tentang adanya kehidupan. Setelah itu Banasuru langsung menancapkan dua potong kayu dengan cara bersilang di tanah tempat dia berdiri. Kemudian tamalaki diminta kembali ke a’ndapo untuk menyampikan kabar tersebut bahwa Bansuru telah mendapatkan daerah yang pantas untuk mereka tinggali.

Hampir sebulan tamalaki melangkahkan kaki (melimba nggare) ke a’ndapo untuk menyampaikan kabar (seruan) kepada rekan-rekannya. Sementara Banasuru bersama istrinya yang pada waktu itu membawa sekantung wuku mbinepaho (jenis tanaman biji-bijian) mulai membuka lahan serta melakukan aktivitas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Setibahnya rombongan tersebut (pineto’ono akono Banasuru) di Osu-osu, mereka mulai membuka lahan (moalahi) dengan cara bergotong-royong. Setiap keluarga mendirikan laikaniwuatakotusa tanggalasi (rumah tiang kayu tanggalasi) di atas ladang secara terpencar-pencar. Sedang hasil pertanian mereka dinikmati oleh masing-masing rumahtangga yang bersangkutan.

Pembukaan lahan di daerah ini makin hari makin meluas, begitu juga dengan jumlah pemukimnya, hingga menjadi sutau daerah tempat persekutuan hidup masyarakat setempat. Daerah ini merupakan tempat Banasuru meniggal dunia dan setelah kematiannya, masyarakat setempat mulai berjalan sendiri-sendiri (melako oka-oka). Setiap kelurga yang tergabung dalam kelompok-kelompok kecil menyebar mengintai wilayah-wilayah baru yang dianggap tempat yang baik dan pantas untuk melangsungkan hidup (mepolahatoro’a), utamanya di daerah-daerah yang kosong oleh sekelompok manusia. Tempat-tempat tersebut ditinggali kemudian dijadikan sebagai perkampungan menetap jika saja memberikan kontribusi kehidupan khususnya dalam bidang pertanian, dan dengan itu pula memicu tumbuhnya sejumlah perkampungan masyarakat tradisional di daerah-derah pedalaman. Mereka membentuk perkampungan di sekitar perladangan, pertanian maupun perburuan dengan model metobu-tobu (berkumpul) dalam satu lingkungan keluarga.

Pada awal abad ke-19 pola permukiman di wilayah ini masih mengikuti pola lama yaitu metobu atau belum mengalami perubahan. Model permukiman metobu-tobu adalah sistem pemukiman tradisional Orang Tolaki yang masih diatur secara adat, sedang pola permukiman terpencar-pencar di daera-daerah pedalaman, tepatnya disekitar kompleks perladangan, perburuan maupun peternakan. Jarak rumah yang satu dengan rumah yang lain tidak begitu jauh supaya dengan mudah mereka dapat saling berhubungan saat mereka perlu. Setiap wilayah permukiman terdiri dari beberapa kelompok keluarga inti yang masih terikat dalam satu lingkungan keluarga.

Setiap wilayah permukiman dipimpin oleh seorang to’onomutuo yang dilandasi dengan faktor usia dan berwibawah yang dianggap masih keturunan orang pertama kali (pemimpin sebelumnya) membawa kelompok-kelompok masyarakat di daerah tersebut. Setiap lingkungan terdapat orang-orang yang pandai (ahli) dibidang tertentu, seperti, mbusehe (dukun pertanian), mbuoway (dukun padi), mbuakoy (dukun penyakit).

Jasa mereka sangat diperlukan untuk memenuhi pemintaan masyarakat setempat, akan tetapi perubahan-perubahan mendadak terjadi setelah pemerintah Hindia Belanda meguasai kekuatan politik dan ekonomi daratan Wawotobi (1916). Hindia Belanda menempatkan pusat pemerintahannya di Tonganggura yang pada saat itu Tonganggura sudah ramai penduduk. Tentu intervensi kolonial Hindia Belanda dalam aspek praktek kolonial tersebut tidak sedikit ditentang keras oleh sejumlah Bangsawan, seperti perjuangan Lamboasa di Tombanggura-Bungguosu (wilayah Wawotobi sekarang), namun perjuangan tersebut tidak berlangsung lama, sebab perlawanan Lamoboasa takluk oleh tentara Hindia Belanda.

Setelah semua gerakan perjungan dapat dipadamkan, Hindia Belanda memantapkan kedudukan politik deng⁹an menjelajahi daerah-daerah Wawotobi seraya mengutus pionir-pionir tentaranya ke daerah pedalaman.Pemerintah Hindia Belanda merintis jalan ke wilayah pedalaman, hal ini untuk menguasai wilayah pedalaman yang kaya degan hasil-hasil bumi. Setelah itu masyarakat mulai disettelement untuk membuat perkampungan mengikuti jalan raya. Model perkampungan ini kemudian dikenal dengan istilah mekambo (kampung), berangsur-angsur sejumlah fasilitas vital pemerintah juga mulai dibangun. Orang Tolaki meninggalkan permukiman lama, kemudian membuat perkampungan baru di sepanjang jalan yang dibangun Hindia Belanda. Penataan permukiman kampung diatur mengikuti pola jaringan jalan, sehingga rumah-rumah penduduk tersusun berbanjar mengikuti jalan raya (pola linear).

Hindia Belanda membangun jalan raya dengan jasa masyarakat itu sendiri. Setiap kepala keluarga yang tidak membayar pajak dipekerjakan untuk merintis jalan raya selama tiga hari dengan luas jalan 2-3 meter, paling tidak dapat dilalui kendaraan Hindia Belanda saat melakukan patroli. Rute jalan raya yang dibangun meliputi jalan-jalan desa sekarang, satu buah jembatan (dambata lawu) membentang di atas Sungai Konawe untuk menyeberang ke daerah Tawaro Tebota (Distrik Lambuya). Sarana tarsportasi ini pula menjadi akses utama untuk menuju distrik Kolaka. Sementara jalan lintas kabupaten sekarang (Kolaka-Kendari) yang melintasi wilayah Lalosabila tembus ke Tuoy (Kecamatan Unaaha) baru dibangun setelah terbentuknya dearah tingkat II Kabupaten Kendari yang beribukota di Unaaha (wawancara Djamaludin Bioni, tanggal 5 Oktober 2012).

Penduduk dianjurkan untuk membuat rumah lantai tanah yang pada umumnya proto tipe rumah-rumah berbentuk segi empat menggunakan dinding papan (semi permanen), namun sejak tahun 1990-an penduduk setempat mulai mendirikan (merenopasi) jenis rumah permanen. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat di Wawotobi. Kebijakan penataan wilayah oleh Hindia Belanda ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan permukiman selanjutnya.

Di tiap-tiap kampung dibangun rumah ibadah (langgar). Kampung-kampung yang sudah terkonsentris dipilih kepala kampungnya dan digaji oleh Hindia Belanda untuk mejalankan tugas-tugas pemerintah di tingkat bawah. Selain itu diangkat beberapa orang pembantu kepala kampung yang disebut wakil kepala kampung (sarea). Jabatan-jabatan ini sebelumnya tidak pernah ada dalam sistem tradisional suku Tolaki dan tata cara pengangkatan pun tidak sesuai dengan adat. Masing-masing kampung diberi nama untuk membedakan kampung yang satu dengan yang lainnya, sudah barang tentu pemberian nama atau identitas kampung tersebut berdasarkan kesepakatan masyarakat yang bermukim di dalamnya.

Dapat dikatakan, dahulu kampung-kampung tua di Wawotobi sebagian besar mengadopsi nama-nama sungai yang melintasi perkampungan mereka. Kemungkinan karena terdapat dua sungai besar yakni Sungai Konaweha dan Sungai Lahambuti, seperti perkampungan yang dilalui Sungai Konaweha menamakan Kampung Konawe, sedang yang dilalui sungai Lahambuti menamakan kampung Analambuti. Sementara perkampungan yang tepat berada di hulu Sungai Lahambuti menamakan Kampung Meluhu dan perkampungan yang berada di hilir Sungai Lahambuti menamakan Palarahi (dalam ejaan Tolaki, parano berarti hilir).

Selain itu, adapula yang mencatut nama anak sungai (a’laa) yang mengaliri derah perkampungan mereka, dan seiring dengan perkembangannya sebagian nama perkampungan dirubah atas aspirasi masyarakat itu sendiri, seperti a’mbebesua (Bosebose), a’ranomenda (Lalosabila), a’mbinekotei (Tudaone), a’nggadola (Hudoa), a’nggotoa (Anggotoa), a’nohunohu (Nohunohu) dan a’nggulahi (Kulahi), a’nilolu (Hopahopa) serta a’ranoeya (Ranoeya). Sedang Bungguosu karena letak perkampungannya berada di belakang gunung (osusi). Untuk identitas Wawotobi itu sendiri diambil dari suatu kisah ketika tentara Hindia Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah ini (1916).

Dalam ekspedisinya menyusuri Sungai Lahambuti didapati seorang penduduk lokal yang sedang berdiri di atas tebing tepat di pinggir sungai tersebut (sekarang wilayah Inolobu). Salah seorang dari tentara Hindia Belanda bertanya kepada oknum masyarakat di wilayah mana mereka sekarang berada. Sekiranya penduduk tersebut ditanya dia sedang berdiri dimana dan secara sepontan oknum masyarakat tersebut menyebut Wawotobi. Setelah Sulawesi Tenggara dikuasai penjajah. Secara politis daratan ini menjadi wilayah terkecil dari jenjang penataan wilayah administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga dengan pertama kalinya Hindia Belanda mencatut nama Wawotobi yang disebut sebagai distrik Wawotobi (wawancara Kahar Bioni, 28 September 2012).

Berubahnya struktur pemerintahan, maka dengan itupula Hindia Belanda mulai campur tangan dengan sistem ketatanegaraan, hal ini membawa dampak besar untuk sistem perpolitikan tradisional termasuk kebijakan pengaturan wilayah permukiman. Perkampungan dirubah dengan memperkenalkan sistem distrik atau onderdistrik yang dikepalai oleh kepala distrik (distere). Suatu wilayah terkecil dari jenjang penataan wilayah administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan distrik terdiri beberapa kampung-kampung yang dipiminpin oleh kepala kampung. Sedangkan jabatan tonomotuo tetap ada, tetapi hanya sebatas tokoh masyarakat yang hanya bertugas mengurusi keperluan adat masyarakat lokal. Distrik Wawotobi pernah dipimpin oleh Kepala distrik yaitu Lasabi dan Rakala.

Sistem pemerintahan ini tidak banyak berubah saat masa kependudukan fasis Jepang (1942), hanya menyesuaikan beberapa istilah saja, seperti pejabat onderdistrik menjalankan tugasnya dengan gelar gunco sedangkan para kepala kampung dengan gelar sonco (Rusatam Tamburaka, 2004: 321).

Setelah dari Tonganggura, pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke a’ndapo (Kelurahan Wawotobi sekarang) setelah Lasandara menjabat sebagai kapita (pejabat pelaksana tertinggi Hindia Belanda). Selain pusat pemerintahan, Lasandara juga menempatkan Wawotobi sebagai pusat perdagangan hasil bumi. Dimasa pemerintahannya, rakyat di kampung-kampung diwajibkan menanam tanaman industri utamanya tanaman kelapa, cengkih, kakao dan lada.

Selain itu, untuk memperbaiki bidang pertanian masyarakat mulai diperkenalkan sistem sawah dengan memanggil sejumlah penyuluh-penyuluh pertanian dari luar daerah, dan di beberapa tempat dibuat sebuah pengairan desa (wawancara Sarmin Laeta, 5 September 2012).Pasca kemerdekaan, atas kebijakan pemerintah pusat tahun 1960 diadakan reorganisasi distrik menjadi kecamatan di seluruh wilayah Indonesia, daerah Wawotobi kemudian menjadi 1 (satu) dari 12 (dua belas) wilayah kecamatan, yang merupakan bagian wilayah administrasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari tahun 1964 (Rustam Tamburaka, 2004: 339). Sejak berdirinya menjadi satu wilayah otonom sampai sekarang sudah 13 (tiga belas) kali pergantian camat.

Beberapa camat devitif yang pernah memerintah di Kecamatan Wawotobi antara lain:

1. Dewa Alia

2. Tanda Bio

3. Haeba

4. Saido Johansyah

5. H. Hamiaso (1969-1970)

6. H. Muldjabar (1970-1982)

7. H. Jafar Mekoa (1983-1987)

8. H. Yunus Sufu (1988-1993)

9. Drs. Lukman Abunawas (1993-1996)

10. Drs. Asrul Banipal (1997-2002)

11. Drs. Wayung Lasandara (2002-2004)

12. Sulwan Abunawas (2004-2008)

13. Muhamad Yasin, SE. Msi (2008-sekarang) (Sumber data: Arsip Kecamatan Wawotobi).

Pada awal-awal tahun pembentukan wilayah otonom pemerintah terus mengembangkan permukiman yang sebelumnya telah diprakarsai Hindia Belanda. Tempat tinggal penduduk tetap terkonsentrasi mengikuti ruas jalan baik jalan kabupaten maupun jalan-jalan desa. Setiap rumah saling berhadapan antara tempat tinggal (rumah) yang satu dengan tempat tinggal lain.

Orang Tolaki di Kecamatan Wawotobi menghuni wilayah pedesaan mengikuti ruas jalan-jalan desa. Hal itu karena jarak lokasi pertanian yang tidak begitu jauh dengan tempat tinggal mereka. Daerah ini meliputi Bosebose, Pusinauwi, Bungguosu, Tudaone dan Konawe. Selanjutnya di Hopahopa (Nilolu) tepatnya di belakang Lapangan Sepak Bola Lasandara memutar sampai Hudoa dan Teteona. Adapula yang menyebar di sekitar Inolobu (poros menuju Sekolah Polisi Negara Anggotoa), Kulahi, Anggotoa, Analahambuti terus sampai di Meluhu (tapal batas Kabapaten Konawe dan Konawe Utara). Kemudian ada juga yang bermukim mengikuti jalan poros lintas kabupaten (Kolaka-Kendari), namun hanya beberapa desa/ kelurahan saja, misalnya di Lalosabila (Ranomenda), Wawotobi, Nohunohu, Kasupute dan Ranoeya (perbatasan wilayah Kecamatan Wawotobi dan Kecamatan Wonggeduku).

Kemajuan niaga (perdagangan) di Kecamatan Wawotobi ternyata bukan hanya menarik kaum pedagang, tetapi memicu terbentuknya permukiman-permukiman baru. Kaum pendatang yang pada umunya adalah para pedagang, seperti etnis Buton, Muna, Bugis dan Makassar menempati daerah-daerah permukiman baru di sekitar wilayah strategis sesuai dengan pola kehidupan mereka sebagai pedagang. Untuk permukiman etnis Muna dan Buton lebih terkonsentrasi di sekitar kompleks Pasar Sentral Wawotobi, sisanya menyebar di sekitar wilayah Lalosabila (ranomenda). Sedangkan untuk etnis Selayar, Bugis dan Makassar tepat di sekitar kompleks pertokoan sekarang (pusat kota Wawotobi). Sebagian juga tinggal di Kelurahan Inalahi.

Para kelompok pendatang membentuk pola perkampungan tersendiri sebagai lingkungan (perkampungan) kekerabatan, supaya mereka dapat saling berhubungan saat mereka perlu.

Perluasan wilayah permukiman di Kecamatan Wawotobi baru terjadi sejak dibukanya kampung-kampung baru tahun 1970-an, setelah adanya program resettlement dan transmigrasi yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program resettlement dan transmigrasi direalisasi untuk mengatur kembali permukiman yang rusak akibat pemberontakan tentara Darul Islam (DII)/ Tentara Islam Indonesia (TII) di wilayah daratan Sulawesi Tenggara secara umum (1957). Gejolak keamanan tersebut tidak saja merusak struktur permukiman, namun kegiatan ekonomi masyarakat juga menjadi lumpu.

Dibumi hanguskannya Kota Unahaa dan Wawotobi oleh DI/TII membuat masyarakat mengungsi secara besar-besaran di daerah aman yang dikuasai oleh militer, seperti di Kecamatan Pondidaha dan Sampara. Hal itu permukiman menjadi porak-poranda selama era pergelokan. Penduduk yang mayoritas petani banyak meninggalkan ladang dan sawah dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, akibat diselimuti ketakutan atas intimidasi, sabotase dan berbagai ancaman lain membuat aktivitas perdagangan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sehingga situasi ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan pada saat itu (Rustam Tamburaka, 2004: 349).

Para pengungsi disettelemen di perkampungan setelah situasi mulai aman (1965), bersamaan dengan adanya transmigrasi dari Pulau Jawa dan Bali. Sejak itu pula Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari mulai mengatur batas-batas wilayah permukiman (desa). Untuk daerah-daerah yang belum berpenghuni di wilayah selatan (tundunggambo), dibuka perkampungan baru dan ditempatkan sejumlah kelompok tarnsmigrasi, yang meliputi Larowiu dan Nario Indah sekarang, sedang daerah settelement lainnya meliputi wilayah utara, yaitu Sanggona dan Tawanga. Penduduknya merupakan para imigran lokal dari hulu Sungai Konaweha (Kolaka), yaitu daerah yang menjadi basis utama DII/TII. Mereka bermigrasi ke Wawotobi menyusuri Sungai Konaweha saat masa pergelokkan, para kelompok imigran ini didapati tinggal di pesisir-pesisir sungai hingga kemudian di settle (dimukimkan). Pemukim-pemukim ini menyebut kampung baru mereka sesuai dengan nama kampung lama yaitu Sanggona dan Tawanga motuo (wawancara Sauwala, 15 September 2012). Program resettlement dan transmigrasi menjadi faktor meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Wawotobi.

Ringkasan skripsi penilitian Irman. Berjudul “pola permukiman orang tolaki massa resettelement 1967-2008” (Telah diujiankan di Unhalu per januari 2013,red)